郭锡良《古代汉语》

郭锡良《古代汉语》复习要点

郭锡良《古代汉语》复习重点总结

郭锡良《古代汉语》考试题库

郭锡良《现代汉语》 北京大学汉硕考研复习资料

郭锡良《古代汉语》(修订本)配套题库【考研真题精选+章节题库】

郭锡良《古代汉语》(修订本)笔记和课后习题(含考研真题)详解

目录

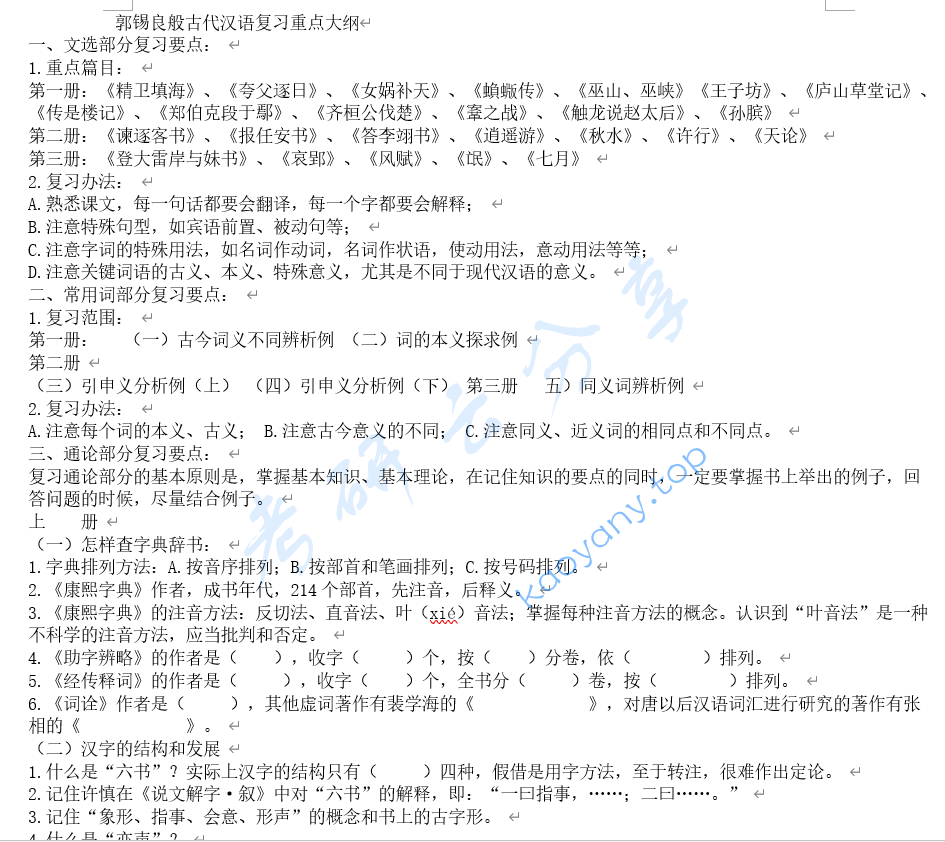

郭锡良《古代汉语》重点大纲

郭锡良《古代汉语》复习要点

古代汉语复习要点

一、文选部分复习要点: 1. 重点篇目: 第一册:《精卫填海》、《夸父逐日》、《女娲补天》、《蝜蝂传》、《巫山、巫峡》《王子坊》、《庐山草堂记》、《传是楼记》、《郑伯克段于鄢》、《齐桓公伐楚》、《鞌之战》、《触龙说赵太后》、《孙膑》 第二册:《谏逐客书》、《报任安书》、《答李翊书》、《逍遥游》、《秋水》、《许行》、《天论》

第三册:《登大雷岸与妹书》、《哀郢》、《风赋》、《氓》、《七月》

2. 复习办法:

A. 熟悉课文,每一句话都要会翻译,每一个字都要会解释; B. 注意特殊句型,如宾语前置、被动句等;

C. 注意字词的特殊用法,如名词作动词,名词作状语,使动用法,意动用法等等;

D. 注意关键词语的古义、本义、特殊意义,尤其是不同于现代汉语的意义。

二、常用词部分复习要点: 1. 复习范围: 第一册:

(一)古今词义不同辨析例 (二)词的本义探求例 第二册

(三)引申义分析例(上) (四)引申义分析例(下) 第三册

(五)同义词辨析例 2. 复习办法:

A. 注意每个词的本义、古义; B. 注意古今意义的不同;

C. 注意同义、近义词的相同点和不同点。 三、通论部分复习要点:

复习通论部分的基本原则是,掌握基................本知识、基本理论,在记...........住知识的要点的同时,一定要掌握书上举出的例子,回答问题的时.............................候,尽量结合例子。......... 上 册

(一)怎样查字典辞书:

1. 字典排列方法:A. 按音序排列;B. 按部首和笔画排列;C. 按号码排列。

2. 《康熙字典》作者,成书年代,214个部首,先注音,后释义。 3. 《康熙字典》的注音方法:反切法、直音法、叶(xi é)音法;掌握每种注音方法的概念。认识到“叶音法”是一种不科学的注音方法,应当批判和否定。

4. 《助字辨略》的作者是( ),收字( )个,按( )分卷,依( )排列。

5. 《经传释词》的作者是( ),收字( )个,全书分( )卷,按( )排列。

6. 《词诠》作者是( ),其他虚词著作有裴学海的《 》,对唐以后汉语词汇进行研究的著作有张相的《 》。 (二)汉字的结构和发展

1. 什么是“六书”?实际上汉字的结构只有( )四种,假借是用字方法,至于转注,很难作出定论。

2. 记住许慎在《说文解字·叙》中对“六书”的解释,即:“一曰指事,„„;二曰„„。”

3. 记住“象形、指事、会意、形声”的概念和书上的古字形。 4. 什么是“亦声”?

5. 记住书上举例的字,如:“难、权、而、忘”等字的本义。 6. 掌握古今字、异体字、繁简字的概念和例字。 (三)古今词义的异同

1. 关于古今词义的异同概括起来有三种情况:(问题:古今词义的异同有哪些情况?)

(1)古今意义基本未变:如:“马、牛、羊、山、水”等;

(2)古今意义完全不同的:如:“绸”古代的意义是“缠绕”,现代的意义是“丝绸”;“该”古代的意义是“完备”,现在是“应当”。

(3)古今词义有同有异的。如:„„

2. 古今词义范围的差异有:(问题:从词义范围看,古今词义的不同有哪些?)

(1)词义的扩大,如“菜”,古代专指植物类蔬菜,现在包括肉、蛋之类;再如“睡”,古代指坐着打盹,现在指一般的睡觉。

(2)词义的缩小,如“宫”,上古泛指房屋,现在指少数公共场所。再如“瓦”,古义比今义要广,古代指陶制品,现在房屋上的建筑材料。

(3)词义的转移,如“暂”,古代是指狗突然向人袭击,今义指时间短暂;再如“汤”,本义指热水,现在指菜汤、米汤之类。 3. 词义感情色彩的差异有哪些?

答:(1)古代是褒义,现在是贬义的:如“复辟”,古代是“恢复君位”,现在是说“开历史倒车”;再如:“爪牙”,古代指“勇猛的得力助手”义,现在是“走狗”。

(2)古代是贬义,现在是褒义的:如“锻炼”,古代是玩弄法律诬陷别人的意思,现在指“练习、磨炼”,是褒义。

(3)有的中性词,后来有了褒贬色彩:如“谤”,古代指“议论”,中性;现在指“诽谤”,贬义。 4. 从词义轻重的情况:

(1)有些词,古义轻,今义重。如“诛”,最初只有“责备”的意思,后来是“诛杀”的意思。(2)还有写词,古义重,今义轻。如“感激”,古义是“愤激”的意思,现在一般是“感谢”义。 5. 古代汉语以单音词为主;如“消息”,古代是“消长”的意思,再如“睡觉”,古代是“睡醒”的意思。 (四)词的本义和引申义 1. 什么是词的本义?

答:所谓词的本义,就是词的本来意义,但不一定都是原始意义。 2. 汉字是表意体系的文字,它的形体结构和意义有密切关系,因此,历来文字学家都是从字形入手探求词的本义,东汉人( )就是这样做的,他的《 》就是一部讲本义的书。而他讲本义的办法是( )。 3. 如:“斤、戒、刃、適、臣”四字:掌握这四个字的本义和造字方法;另有“臣、望、临、卧”四字,掌握这四个字的本义和造字方法。

4. 所以,探求词的本义时,不仅要分析字形,还必须要有语言材料来加以证实,这是检验本义是否可靠的重要依据。 5. 什么是引申义?

答:所谓引申义,就是从本义引申出来的意义,它是造成一词多义的根本原因。

6. 从本义和引申义的关系看,可以分为两类,一类叫直接引申,一类叫间接引申;

7. 直接引申是指从本义直接派生出来的意义:如“月”,本义是月亮,引申为时间单位“月”。再如“城”,本义是“城墙”,引申为“城市”。

8. 间接引申是有直接引申而再引申,即所谓“辗转为它训”。如“朝”,本义是早晨,引申为“朝见”,再引申为“朝廷”,再引申为“朝代”。再如“任”,„„。

9. 从本义与引申义所表示的内容看,由具体到抽象,由个别到一般,是本义发展为各种引申义的基本方式:如“网、踵、市、特”四字,掌握这四个字的本义和引申义。 (五)词类的活用 1. 什么是使动用法?

答:所谓使动用法,是指谓语动词具有“使宾语怎么样”的意思。 2. 掌握动词的使动用法、形容词的使动用法、名词的使动用法的例.子.

,即理解其意义,见到“使动用法”的词,能够识别出来。 3. 什么是意动用法?

答:所谓意动用法,是指谓语动词具有“认为(或以为)宾语怎么样”的意思。这种意动用法只限于形容词和名词的活用,动词本身没有意动用法。

4. 掌握书上出现的每一个例子,体会名词的意动用法和形容词的意动用法的意思,学会识别意动用法的词。

5. 掌握P281——282页“名词用如动词”的例子。 6. 名词用作状语有几种情况?

答:(1)表示方位和处所;如:„„(2)表示工具和依据;如:„„(3)表示对人的态度;如:„„(4)表示比喻,如:„„。(回答问题时,要适当举一、两个例子。)

7. 掌握P282——284页“名词作状语”的例子。

8. 名词活用的条件有哪些?(即:判断词类活用的依据有哪些?) 答案在P284——287页。 (六)古代汉语的词序

1. 古代汉语宾语前置有几种形式? 答:有以下一些形式:

(1)疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置,如:„„。(见P288) (2)否定句中,代词作宾语,宾语前置,如:„„。(见P290) (3)一般句子中,代词用“之、是”等代词复指,如:„。(见P292) (4)介词宾语前置:如何以知之。一以当十。等等。

(注意:本节的每个例子都要好好看一遍,看懂,理解。) (七)古代汉语的判断句:

1. 古代汉语的判断句有哪些形式? 答:主要有四种形式:

(1)两个名词性词组并列,如:荀卿,赵人。(2)不用判断词,句末有语气词“也”,如:张骞,汉中人也。(3)主语用代词“者”复指,如:陈轸者,游说之士。(4)主语用代词“者”复指,句末有语气词“也”,如:陈胜者,阳城人也。

(注意:本节的每个例子都要好好看一遍,看懂,理解。) 2. 古代汉语也常常出现“是”字,但它往往不是判断词.....,而是代词..。“是”作为判断词来用,汉代..

肯定就有了。 3. 古代汉语判断句的特点有哪些?

答:(1)不用判断词“是”。(2)句末往往有语气词“也”。(3)往往用代词“者”复指主语。 (八)古代汉语的被动表示法 1. 古代汉语被动句式有哪些?

答:有以下一些形式:(1)“于”字式,如:卻克伤于矢。(2)“为”字式,如:道术将为天下裂。(3)“为„„所”式,如:卫太子为江充所败。(4)“见”字式,如:厚者为戮,薄者见疑。(5)“见„„于”式,如:吾长见笑于大方之家。(6)“被”字式,如:信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

2. 现代汉语表示被动的“被”字句,实际上在战国末期....就已经产生了。

(九)副 词

本章重点以下一些特殊副词的意义,尤其要注意它们和现代汉语不同的地方:

1. 程度副词:少、稍、颇

2. 范围副词:但、徒、特、第、直、仅 3. 时间副词:曾、尝、再、复、仍 4. 情态副词:且、固

5.否定副词:不、弗;毋、勿;未;非;否;微;(如问:古代汉语否定副词有哪些?即回答这一条,加举例。)

6. 表敬副词:有两类:(1)表示尊人的有:请、幸、谨、敬、惠、辱;(2)表示自谦的有:窃、忝、猥;(如问:古代汉语表敬副词有哪些?即回答这一条。) (十)代 词 人称代词部分:

1. 古代汉语的人称代词有哪些?

答:(1)第一人称代词有:“吾、我、余、予、朕”等;(2)第二人称代词有:“女(汝)、而、若、尔、乃”等;(3)严格说来,先秦时期没有真正的第三人称代词,一般用指示代词“其、之”代替。

2.先秦时期的“他”是别称代词,是“别的,别人的”意思。 3. 先秦时期的人称代词没有复数形式,有时在第一、第二人称代词后家“侪、等、辈、曹、属”等表示不只一个人...................,但这些此词是名..词,不是复数形式........

。 4. 表示自谦的词有:“寡人、臣、妾、奴、仆、愚”等;表示尊人的词有:“子、君、先生、足下、大王”等,这些都是名词..,不是代词。

指示代词部分:

1. 古代汉语的指示代词有哪些? 答:古代汉语常用的指示代词有“是、此、斯、兹、之、其、彼、夫”等,一般分为近指、远指和旁指三类。“是、此、斯、兹、之”是近指代词;(可以译成现代汉语的“这、这个、这些”等。)“彼、夫”是远指代词;“他、它”是旁指代词(意思是“别人、别的”)。 2. 指示代词还有“若、然、尔”,“若”常用于定语;“然、尔”常用作谓语。

3. “焉”相当于“于是”;“诸”相当于“之于”、“之乎”等。 疑问代词部分:

1. 古代汉语的疑问代词有哪些?

答:疑问代词大致可以分为指人、指事和指处所三类。常用于指人的疑问代词有“谁”、“孰”;指事的疑问代词主要有“何”、“胡”、“曷”、“奚”(一般相当于现代汉语的“什么”);指处所的疑问代词主要是“安”、“恶”、“焉”(相当于现代汉语的“哪里”)。 “或”和“莫”部分:

1. “或”和“莫”分别是什么意思?有什么用法?两词的区别是什么?

答:“或”是肯定性无定代词,一般指人,相当于现代汉语的“有人”、“有的人”或“某人”,只用作主语;“莫”是否定性无定代词,相当于现代汉语的“没有谁”或“没有什么东西(事情)”。“莫”字所否定的可以有范围,也可以没有范围或不指出范围。“或”和“莫”的主要区别就在于“肯定性”与“否定性”的不同。 “者”和“所”部分:

1. 特殊代词“者”和“所”的用法是什么?有什么区别? 答:“者”和“所”是两个起辅助作用的代词。它们都称代一定的人或事物,但是不能独立充当句子成分,必须放在其他词或词组的前面或后面,构成“者”字结构或“所”字结构,使整个结构成为句子的一个成分。

一般说来,“所”在动词(或动词性词组)之前,使之成为名词性结构,表示动作的承受者、被动者;“者”字放在动词(或动词性词组)之后,构成名词结构,表示动作的发出者、主动者,这就是二者的区别。 (十一)介词、连词 介词部分:

1. 介词“于”的用法有哪些?

答:主要有四种:(1)表示处所和时间,如:„„;(2)介绍涉及的对象,如:„„;(3)表示比较,如:„„;(4)表示被动,如:„„。

2. 介词“以”的用法有哪些?

答:主要有四种:(1)表示动作行为以某物为工具或凭借,相当于现代汉语的“用”或“拿”,如:„„;(2)表示凭着某种资格身份或地位,如:„„;(3)表示原因,相当于“因”、“因为”、“由于”,如:„„;(4)表示时间,相当于“于”、“在”,如:„„。

“以”的用法有两点值得注意,一是它在句中的位置,可以用在动词之前,也可以用在动词之后。二是它的宾语的位置,介绍“以”的宾语,常常放在“以”的前面。 连词部分:

1. 连词“与”的用法:注意连词“与”和介词“与”的区别。 2. 连词“而”的用法主要有几种? 答:主要有三种:

第一、用在联合结构里,连接形容词、动词和形容词性、动词性词组,表示两种性质和行为的联系,如:„„;这一用法里面,有顺接和逆接两种。

第二、用在偏正结构里,连接状语和谓语动词,在意思上往往是一种顺接,前后语意相承,但不是并列的,也没有转折的意思,如:„„; 第三、用在主谓结构里,连接主语和谓语,在意思上是一种逆接,如:„„。

3. 连词“则”的用法有几种?

答:主要有四种:(1)表示两事在时间上相承,有“就”或“便”的意思,如:„„;(2)表示因果或情理上的联系,有“那么”或“那么就”的意思,如:„„;(3)表示假设,如:„„;(4)表示发现,如:„„。此外,“则”还可以表示“让步”。 4. “然则”、“虽然”、“然而”三词都是词组。意思是„„。

5. 连词“之”的用法有哪些?

答:主要有两种:第一、连接定语和中心语,表示领属关系或修饰关系,如:„„;第二、“之”用在主谓结构中间,使这个主谓结构变为名词性偏正结构,如:„„。 (十二)语气词和词头、词尾 语气词部分:

1. 注意句末语气词“也”、“矣”的用法和区别。

2. 注意疑问语气词“乎”、“与(欤)”、“邪(耶)”。 3. 注意感叹语气词“哉”。 词头和词尾部分:

1.掌握名词词头“有”。

2. 掌握动词和形容词词头“其、言、于、薄”。 3. 掌握词尾“然、如、而、若”。 (把书上的例句看懂、理解) 中 册

(十七)古代汉语常用工具书

1. 《说文解字》的作者、成书年代、体例、内容、所收字数。 2. 《说文解字》中所收的字先列小篆形体....,然后进行说解,每字先.说字义,后释形体........

。 3. 许慎所说解的字义,实际上就是他认为的本义..

。 4. 许慎对篆文的形体构造加以分析和归纳,从中概括出五百四十个.....偏旁作为部首......

。 5. 清代研究《说文解字》的四大家是谁?分别有什么著作?

答:清代研究《说文解字》的四大家及其著作是:段玉裁《说文解字注》;朱骏声《说文通训定声》;桂馥《说文解字义证》;王筠《说文句读》。

6. 名词解释:《经籍纂诂》(作者、年代、体例、内容)。 (十八)古书的注解

1. 名词解释:疏、正义、传、笺。(P672)

2. 阅读673页上半《十三经注疏》的书影,了解其中的内容和体例。 3. 了解《诗经》、《史记》三家注、《汉书》、《三国志》、《老子》、《庄子》、《楚辞》等名著在唐代以前的名家注解。 4. 宋代著名的注解家是朱熹,著有《周易本义》、《诗集传》、《论....................语集注》、《孟子集注》、《楚辞集注》..................等。 5. 名词解释:衍文、脱文。(P676)

6. 古书注解的术语有哪些?分别是什么意思?

答:(1)曰,为,谓之 使用这三个术语时,被解释的词语总是放在“曰、为、谓之”的后面。它们不仅用来释义,并且用来分别同义词和近义词之间的细微差别。这三个词语大致相当于现代汉语的“叫做”。

(2)谓 用“谓”的时候,被解释的词放在“谓”的前面。“谓”的作用是用后面的话说明前面词语所指的范围或比、影射的事物。大致相当于现代汉语的“是指”、“是说”的意思。

(3)貌,之貌 这两个术语一般用在动词或形容词的后面,说明被释的词是表示事物某种性质或某种状态的。

(4)犹,犹言 “犹”的作用是表示注释与被释词语的意义并不完全相同,只是近似。用“犹”的时候,往往是用近义词作注,或者是用引申义训释本义。略等于现代汉语的“等于说”。

(5)之言,之为言,之犹言 这三个术语的作用是表示“声训”,注释时必然是用声音相同或近似的词来作训解。声训也是古人寻求同源词的一种方法。 (6)读为,读曰,读若,读如这几个术语都是用来注明音读的,“读为”和“读曰”一般是用本字来说明假借字。“读若、读如”主要作用是注音。

7. 本节通论部分所举的例子都要看懂。 (十九)古书的标点问题

1.句读是古人读书时候断句用的符号。在一句话完了的地方,在字的旁边加一个点或一个圆圈,这叫“句”,在一句话没有完,但读的时候需要有一个停顿的地方,就在字下面加一个点,这叫“读(d òu )。”合起来就叫“句读”。 2. 刻书有句读是从宋朝开始的。 3. 标点古书的一般原则有哪些? 答:(1)必须符合原文文意;(2)必须符合当时的语言实际;(3)必须符合当时社会生活(包括典章制度)的实际。 4. 衡量古文标点正确与否的标准有哪些? 答:(1)字句必须能讲通;(2)内容必须符合情理;(3)必须符合古代语法和音韵。

5. 古书标点中常见的错误有二:

答:(1)点破了句子;(2)用错了标点符号。 6. 本节通论部分所举的例子都要看懂。 (二十)古汉语今译问题

1. 关于古文翻译,近代翻译家严复曾提出“信”、“达”、“雅”...........三点要求。

2. 所谓“信”,是指译文要忠实于原文;所谓“达”,是指译文要......................通畅明白;所谓“雅”,是指译文要典雅优美。..................... 3. 本节通论部分所举的例子都要看懂。 (二十一)古代的文体 1. 曹丕..是最早研究文体特点的一个人,他在《.典论·论文》.....里把文体分为奏议、书论、铭诔、诗赋...........

四种。 2. 前人对文体特点的分类不外乎三个标准:如诗词歌赋是从语言形.........式来分的;史传行状是按内容来分的;书信赠序是从语言形式来分.............................的.

。 3. 中国古代的文体,按语言形式的不同,可以分为三个大类:一、..散文;二、韵文;三、骈文。.............

4. 我们将古典散文分成史传文、说理文、杂记文、应用文...............四类。 5. 史传文,也叫“历史散文”......,主要有三种体裁:编年体、纪传体、........纪事本末体.....

。 6. 司马迁写的《史记》....,开创了以写人物为中心的纪传体...........的先例。 7. 自传体的产生和写书有序言,都与司马迁...有关。 8. 我国最早的说理文,流传至今的有孔子弟子和再传弟子编纂的《论..语》..

。 9. 真正可以称之为论说文,要从《墨子》....算起。 10. “论”是议论,它的说理方式以论证为主....;“说”是说明,它的说理方式以解释为主....

。 注意一些名家名篇(本部分举例)的文体类别。

下 册

(二十四)古代汉语的修辞方式

1. 掌握引用、譬喻、代称、并提、互文、夸饰、倒置、委婉、省略等修辞格的含义,书中列出了定义或概念的,要掌握其定义或概念。 2. 对文中所举的例子,尤其“代称、并提、互文、倒置、委婉”等辞格中的例子要看懂、理解、掌握。

3. 本章的学习重点是学会分析文句的辞格,所以必须掌握例子。

(二十五)古今语音语音的异同

1. 掌握三十六字母。包括发音部位、发音方法。 2. 什么是音韵学上的“五音”?

答:音韵学上按照三十六字母发音部位的不同分为唇、舌、齿、牙、........喉五类,叫做“五音”..........。 3. 三十六字母中的唇音指哪些声母?

答:三十六字母中的唇音包括重唇音“帮、滂、并、明”和轻唇音“非、敷、奉、微”八个。

4. 三十六字母中的舌音指哪些声母?

答:三十六字母中的舌音包括舌头音“端、透、定、泥”和舌上音“知、彻、澄、娘”八个。

4. 三十六字母中的齿音指哪些声母?

答:三十六字母中的舌音包括齿头音“精、清、从、心、邪”和正齿音“照、穿、床、审、禅”十个。 6. 三十六字母中的牙音指哪些声母?

答:三十六字母中的牙音包括“见、溪、群、疑”四个。 7. 三十六字母中的喉音指哪些声母?

答:三十六字母中的喉音包括“影、喻、晓、匣”四个。 8. 三十六字母中的牙音指哪些声母?

答:三十六字母中的牙音包括“见、溪、群、疑”四个。 9. 三十六字母中的全浊声母包括哪些声母?

答:全浊声母有“并、奉、定、澄、从、邪、床、禅、群、匣”十个。

10. 三十六字母中的次浊声母包括哪些声母?

答:次浊声母有“明、微、泥、娘、疑、喻、来、日”八个。 11. 三十六字母中的全清声母包括哪些声母?

答:全清声母有“帮、非、端、知、精、心、照、审、见、影、晓”十一个。

12. 三十六字母中的次清声母包括哪些声母?

答:次清声母有“滂、敷、透、彻、清、穿、溪”七个。 13. 声调方面,古代有“平、上、去、入”四声...........;古代的入声在现代........汉语普通话中消失了.........,古代的平声在现代汉语普通话中变成了“阴................平、阳平”两类.......。

(二十六)上古音简说

1. 汉语语音发展的历史,大致可以分为上古、中古、近古和现代四............个.时期..

。 2. 上古音指先秦两汉....时期的语音,可以拿《诗经》....音作为代表。 3. 中古音指六朝到唐宋.....时代的语音,一般以《切韵》....音系作为代表。 4. 《切韵》....是一部按韵编排的字典,隋朝陆法言.....

所编。 5. 近古音指元明时代的语音,元代周德清的《中原音韵》..........是反映这个时期音系的代表作。

6. 什么是“叶音说”,我们应该怎么认识?

答:后人在阅读古代的诗歌等韵文时,原来押韵的诗文,由于语音的变化发展不押韵了,为了押韵,后人往往临时改读一个字的读音以求押韵,这种做法就叫“叶音”,也叫“协音”。“叶音说”是主观主义的产物,“叶音”是一种不科学的做法。 7. 首先批评“叶音说”的是明代末年的陈第..,他在《毛诗古音考》.......里说:“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移,亦势所必至。”............................... 8. 王力先生的古韵三十部有哪些?(答案从略,见课本1054页) 9. 王力先生古韵三十部中的入声韵部有哪些?

答:有“职、觉、药、屋、铎、锡、月、质、物、缉、叶”十一部。 10. 王力先生古韵三十部中的阴声韵部有哪些?

答:有“之、幽、宵、侯、鱼、支、歌、脂、微”九部。 11. 王力先生古韵三十部中的阳声韵部有哪些?

答:有“蒸、冬、东、阳、耕、元、真、文、侵、谈”十部。

12. 关于上古的声母研究,清代著名学者钱大昕提出了“古无轻唇”......和“古无舌上”.......

两条重要结论。 13. 关于上古的声母研究,钱大昕之后,章炳麟又提出“娘日二纽归..................泥说”;曾运乾认为喻母也应一分为二,一部分归匣母,一部分归.............................定母..

。 (二十七)古书的读音问题

1. 名词解释:A. “同音通假”(P1067) B.“读破”或“破读”:(P1070)

2. 谈谈“假借”和“通假”的区别与联系? 答:两者区别的要点是:

“假借”,也叫“本无其字的假借”,“六书假借”,或“造字假借”,其特点是久借不还。如“其”,本义是指“簸箕”,假借为代词“其”,只好再造一个“箕”,表示“簸箕”义。

“通假”也叫“本有其字的假借”,“同音通假”,或“用字假借”,其特点往往是偶尔一用。如“早晚”的“早”,本来有这个字,但许多古书中往往不用,而用“蚤”,这就是一般所说的“通假”。

3. 掌握1074页所列字的特殊读音。掌握本节所举例子的读音....................

。 4. 在阅读古代诗文时,我们不主张用所谓古音来读古书,尤其是对古代的韵文作品,应该按现代汉语普通话的读音去读,即使不押韵了,也不要临时改读一个字的读音以求押韵。 (二十八)诗 律

1. 近体诗的特点是:(1)句数固定;(2)押韵严格;(3)讲究平仄;(4)要求对仗。

2. 近体诗除有的首句入韵外,都是隔句押韵......

。 3. 近体诗押韵的要求有两个:(1)一般只用平声韵。(2)近体诗不能“出韵”,即必须用同一韵部里的字。

4. 南北朝时期出现了许多供诗人写诗押韵的而编写的韵书,隋代陆...法言的《切韵》就是其中最重要的一部,分...................193...韵。宋代陈彭年编........纂的《广韵》,在《切韵》的基础上又细分为....................206...韵。..

5. 到南宋江北平水刘渊著《壬子新刊礼部韵略》就把同用的韵合并起来,成107韵,与此同时金人王文郁著《平水新刊韵略》又归并.................为.106...韵,这...106...韵,..就是常说的“平水韵”..........。 6. 关于律诗“平仄”的掌握方法:

首先,掌握平仄句式,五言四种、七言四种,共八种: (1)五言句式

(甲) 仄仄平平仄 (乙) 平平仄仄平 (丙) 平平平仄仄 (丁) 仄仄仄平平

以上四种句式,只要掌握了(甲)其他三中都可以推导出来,七言的四种句式也可以从五言的四种句式上推导出来,即在五言(甲)、(乙)、(丙)、(丁)四种句式前加上与每个句式开头的平仄相反的平仄就行了。那么七言律诗的四种句式就是: (2)七言句式

(甲) 平平仄仄平平仄 (乙) 仄仄平平仄仄平 (丙) 仄仄平平平仄仄 (丁) 平平仄仄仄平平

其次,掌握五言、七言律诗的“平仄格式”,即:以上句式在一首律诗中的排列形式,根据我的总结,无论五言,还是七言,律诗的平仄格式不外四种:

(1)、(甲)(乙)(丙)(丁)(甲)(乙)(丙)(丁) (2)、(丁)(乙)(丙)(丁)(甲)(乙)(丙)(丁) (3)、(丙)(丁)(甲)(乙)(丙)(丁)(甲)(乙) (4)、(乙)(丁)(甲)(乙)(丙)(丁)(甲)(乙)

注意:以上四种格式中,(1)、(2)两种的差别只在开头一句,其他都一样;(3)、(4)两种的差别也只在开头一句,其他都一样。可以认为(2)是(1)的变体,(4)是(3)的变体。 掌握了以上这些内容,就基本掌握了律诗“平仄”的内容。

7. 律诗的平仄并不是绝对严格,也允许有些变通,如“一三五不论、二四六分明”,就是变通的方法。根据“一三五不论、二四六分明”的规则,在判断一句诗的格式时,如果第二个音节是“仄”,哪怕第一个音节是“平”,也要认为该句诗开头的两个音节的格式是“仄仄”,反之亦然,总之,要以偶数字的音节定平仄,即依据一句诗中“二、四、六”字的平仄确定该句诗的平仄格式。其实,面对一首诗,只要能够把第一句的平仄格式判断准确,如果符合(甲) 、(乙) 、(丙) 、(丁) 四种句式任何一种,整个一首诗的平仄格式就明确了。 8. 什么是“拗救”:如果违反了平仄格式就叫“拗”;在一句是出现了“拗”之后,改变相应的字的平仄格式,使诗句重新获得音律上的和谐,就叫“救”。

9. 关于那个字可以“拗”,那个字“救”,我有一个便于掌握的办法,即:

(1)甲六对五(意思是甲型句中,第六个字拗,对句即乙型句第五个字“救”)

(2)乙三五(意思是乙型句中,第三个字“拗”,第五个字“救”) (3)丙五六(意思是丙型句中,第五个字“拗”,第六个字“救”) (4)丁五没救(意思是丁型句中,第五个字该用仄而用了平,就形成“平平仄仄平平平”,句末连用三个平声字,就是“三平调”,不能救,其实是不允许出现这类情况,“三平调”是近体试的大忌,古体诗中才允许使用。)

10.什么是“三平调”?(答案:丁型句中,即“平平仄仄仄平平”句中,第五个字该用仄而用了平,就形成“平平仄仄平平平”,句末连用三个平声字,就是“三平调”,不能救,其实是不允许出现这类情况,“三平调”是近体试的大忌,古体诗中才允许使用。) 11. 关于近体诗的“对仗”,掌握对仗的要求,掌握“借对”和“流水对”的意义和例子(P1087-1088)。

说明:以上复习要点,基本能够覆盖《古代汉语》课的主要内容,笔者整理的只是一个提纲,许多内容都要和课本结合起来看,不能脱离课本。如果发现与课本内容有出入的地方,要以课本为准。有些内容明确指出课本上哪一部分要掌握,本“要点”没有设计试题和答案,这样的内容更要看课本。另外,本要点毕竟只是一个提纲,有些没有要求的,不是说不用掌握,有一些和本要点所列的知识点相似的或同等重要的知识点,还是以掌握住为好,把本要点作为一个学习指导和示范,效果会更好。

郭锡良《古代汉语》复习重点总结

郭锡良般古代汉语复习重点总结

说明:按照该提纲复习,基本通论知识点与词句部分可以熟练掌握,内部资料,请勿外传

此版本教材是商务出版社的三册套教材,与现在的两册套教材可以通用,页数稍有出入,请使用者自行注意

一、文选部分复习要点:

1.重点篇目:

第一册:《精卫填海》、《夸父逐日》、《女娲补天》、《蝜蝂传》、《巫山、巫峡》《王子坊》、《庐山草堂记》、《传是楼记》、《郑伯克段于鄢》、《齐桓公伐楚》、《鞌之战》、《触龙说赵太后》、《孙膑》

第二册:《谏逐客书》、《报任安书》、《答李翊书》、《逍遥游》、《秋水》、《许行》、《天论》

第三册:《登大雷岸与妹书》、《哀郢》、《风赋》、《氓》、《七月》

2.复习办法:

A.熟悉课文,每一句话都要会翻译,每一个字都要会解释;

B.注意特殊句型,如宾语前置、被动句等;

C.注意字词的特殊用法,如名词作动词,名词作状语,使动用法,意动用法等等;

D.注意关键词语的古义、本义、特殊意义,尤其是不同于现代汉语的意义。

二、常用词部分复习要点:

1.复习范围:

第一册: (一)古今词义不同辨析例 (二)词的本义探求例

第二册

(三)引申义分析例(上) (四)引申义分析例(下) 第三册 五)同义词辨析例

2.复习办法:

A.注意每个词的本义、古义; B.注意古今意义的不同; C.注意同义、近义词的相同点和不同点。

三、通论部分复习要点:

复习通论部分的基本原则是,掌握基本知识、基本理论,在记住知识的要点的同时,一定要掌握书上举出的例子,回答问题的时候,尽量结合例子。

上 册

(一)怎样查字典辞书:

1.字典排列方法:A.按音序排列;B.按部首和笔画排列;C.按号码排列。

2.《康熙字典》作者,成书年代,214个部首,先注音,后释义。

3.《康熙字典》的注音方法:反切法、直音法、叶(xié)音法;掌握每种注音方法的概念。认识到“叶音法”是一种不科学的注音方法,应当批判和否定。

4.《助字辨略》的作者是( ),收字( )个,按( )分卷,依( )排列。

5.《经传释词》的作者是( ),收字( )个,全书分( )卷,按( )排列。

6.《词诠》作者是( ),其他虚词著作有裴学海的《 》,对唐以后汉语词汇进行研究的著作有张相的《 》。

(二)汉字的结构和发展

1.什么是“六书”?实际上汉字的结构只有( )四种,假借是用字方法,至于转注,很难作出定论。

2.记住许慎在《说文解字·叙》中对“六书”的解释,即:“一曰指事,……;二曰……。”

3.记住“象形、指事、会意、形声”的概念和书上的古字形。

4.什么是“亦声”?

5.记住书上举例的字,如:“难、权、而、忘”等字的本义。

6.掌握古今字、异体字、繁简字的概念和例字。

(三)古今词义的异同

1.关于古今词义的异同概括起来有三种情况:(问题:古今词义的异同有哪些情况?)

(1)古今意义基本未变:如:“马、牛、羊、山、水”等;

(2)古今意义完全不同的:如:“绸”古代的意义是“缠绕”,现代的意义是“丝绸”;“该”古代的意义是“完备”,现在是“应当”。

(3)古今词义有同有异的。如:……

2.古今词义范围的差异有:(问题:从词义范围看,古今词义的不同有哪些?)

(1)词义的扩大,如“菜”,古代专指植物类蔬菜,现在包括肉、蛋之类;再如“睡”,古代指坐着打盹,现在指一般的睡觉。

(2)词义的缩小,如“宫”,上古泛指房屋,现在指少数公共场所。再如“瓦”,古义比今义要广,古代指陶制品,现在房屋上的建筑材料。

(3)词义的转移,如“暂”,古代是指狗突然向人袭击,今义指时间短暂;再如“汤”,本义指热水,现在指菜汤、米汤之类。

3.词义感情色彩的差异有哪些?

答:(1)古代是褒义,现在是贬义的:如“复辟”,古代是“恢复君位”,现在是说“开历史倒车”;再如:“爪牙”,古代指“勇猛的得力助手”义,现在是“走狗”。

(2)古代是贬义,现在是褒义的:如“锻炼”,古代是玩弄法律诬陷别人的意思,现在指“练习、磨炼”,是褒义。

(3)有的中性词,后来有了褒贬色彩:如“谤”,古代指“议论”,中性;现在指“诽谤”,贬义。

4.从词义轻重的情况:

(1)有些词,古义轻,今义重。如“诛”,最初只有“责备”的意思,后来是“诛杀”的意思。(2)还有写词,古义重,今义轻。如“感激”,古义是“愤激”的意思,现在一般是“感谢”义。

5.古代汉语以单音词为主;如“消息”,古代是“消长”的意思,再如“睡觉”,古代是“睡醒”的意思。

(四)词的本义和引申义

1.什么是词的本义?

答:所谓词的本义,就是词的本来意义,但不一定都是原始意义。

2.汉字是表意体系的文字,它的形体结构和意义有密切关系,因此,历来文字学家都是从字形入手探求词的本义,东汉人( )就是这样做的,他的《 》就是一部讲本义的书。而他讲本义的办法是( )。

3.如:“斤、戒、刃、適、臣”四字:掌握这四个字的本义和造字方法;另有“臣、望、临、卧”四字,掌握这四个字的本义和造字方法。

4.所以,探求词的本义时,不仅要分析字形,还必须要有语言材料来加以证实,这是检验本义是否可靠的重要依据。

5.什么是引申义?

答:所谓引申义,就是从本义引申出来的意义,它是造成一词多义的根本原因。

6.从本义和引申义的关系看,可以分为两类,一类叫直接引申,一类叫间接引申;

7. 直接引申是指从本义直接派生出来的意义:如“月”,本义是月亮,引申为时间单位“月”。再如“城”,本义是“城墙”,引申为“城市”。

8. 间接引申是有直接引申而再引申,即所谓“辗转为它训”。如“朝”,本义是早晨,引申为“朝见”,再引申为“朝廷”,再引申为“朝代”。再如“任”,……。

9.从本义与引申义所表示的内容看,由具体到抽象,由个别到一般,是本义发展为各种引申义的基本方式:如“网、踵、市、特”四字,掌握这四个字的本义和引申义。

郭锡良《古代汉语》考试题库

郭锡良《现代汉语》 北京大学汉硕考研复习资料

《现代汉语》精编版笔记

—郭锡良

词类的活用

(一)定义:在古代汉语里,某些词可以按照一定的语言习惯灵活运

用,在句中临时改变它的词性和基本功能。

(二)分类

1、使动用法

(1)定义:是指谓语动词具有“使宾语怎么样”的意思,实质是以

动宾结构的形式表达了递系(兼语句)结构的内容。

格式:主语+使+宾语+名、动、形

例:齐使田忌将而往。《史记·孙膑》(注:“使田忌将”

是递系结构。)

齐威王欲将孙膑。《史记·孙膑》(注:“将孙膑”是

使动用法。)

(2)分类

①名词的使动用法。

A名词用作动词,它使宾语所代表的人或事物成为这个名词所代表的人或事物。

例:纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?《史记·项羽本纪》.

吾见申叔,夫子所谓生死(注:使死生)而肉骨也。《左传·襄.

公二十二年》

B作使动的名词后面也可省略宾语。

例:天子不得而臣也,诸侯不得而友也。刘向《新序·节士》..

②动词的使动用法。

A一般只限于不及物动词。不及物动词本来不带宾语,所以用使动。例:焉用亡郑以陪邻?《左传·僖公十三年》(注:使郑亡).

项伯杀人,臣活之。《史记·鸿门宴》(注:使之活).

广故数言欲亡,忿恚尉。《史记·陈涉起义》(注:使尉忿恚)..

告之以直而不改,必痛之而后畏。柳宗元《封建论》(注:使.

之痛)

△①使之活、使之痛、使尉忿恚,是递系结构。②“活“可以扩展为动补结构“救活”。③古代汉语里,递系结构和动补结构比较少见。

B不及物动词用作使动时,后面的宾语有时可以省略。

例:养备而动时,则天不能病。……养略而动罕,则天不能使之全。.

《荀子·天论》(注:不能病→不能使之病)

操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。《资治通鉴·赤壁之战》.

(注:烧而走→烧而走之)

C古代汉语里及物动词用作使动的情况比较少见。及物动词本来就带宾语,在形式上和使动用法没有区别,区别只在意义上。

例:晋侯饮赵盾酒。《左传·宣公二年》.

止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。《论语·子路从而后》..

天汉四年春正月,朝诸侯王于甘泉宫。《汉书·武帝纪》.

△分辨及物动词是否用作是动的方法①认真分析语言环境、根据上下文来确定(最主要)。②破读。

③形容词的使动用法。

形容词用作使动,它使宾语所代表的人或事物具有这个形容词的性质或状态。

例:今媪尊长安君之位。《战国策·触龙说赵太后》.

强本而节用,则天下不能贫。……本荒而用侈,则天下不能使..

之富。《荀子·天论》

诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。贾谊《过秦论》.

至于残害至亲,伤恩薄厚。《汉书·艺文志·诸子略》.

春风又绿江南岸。王安石《泊船瓜洲》.

2、意动用法

(1)定义:指谓语动词具有“认为(或以为)宾语怎么样”的意思。

格式:主语+认为+宾语+名、形

例:吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美...

我者,欲有求于我也。《战国策·齐策一》(意动用法:

主观认为)

君子之学也以美其身。《荀子·劝学》(使动用法:.

客观命令)

(2)分类

①名词的意动用法。

名词用作意动,就是把它后面的宾语所代表的人或事物看作这个名词所代表的人或事物。格式:主语+把+宾语+看作+名

例:夫人之,我可以不夫人之乎?《谷梁传·僖公八年》....

令我百岁后,皆鱼肉之矣。《史记·魏其武安侯列传》..

天下乖戾,无君君之心。柳宗元《封建论》.

②形容词的意动用法。

形容词用作意动,是主观上认为后面宾语具有这个形容词的性质或状态。

格式:主语+认为+宾语+形

例:登东山而小鲁,登太山而小天下。《孟子·尽心上》..

且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信。《庄子·秋..

水》

怪之可也,而畏之非也。《荀子·天论》.

今之县令,一日身死,子孙累世絜驾,故人重之。《韩非子·五.

蠹》

是故明君贵五谷而贱金玉。晁错《论贵粟疏》..

渔人甚异之。陶潜《桃花源记》.

3、名词用如动词

(1)名词的使动用法。

(2)名词的意动用法。

(3)名词用如一般动词。

①普通名词用作动词。

例:赵主之子孙侯者,其继有在者乎?《战国策·触龙説赵太后》.

范增数目项王。《史记·鸿门宴》.

左右欲刃相如,相如张目叱之。《史记·廉颇蔺相如列传》.

城朔方城。《汉书·武帝纪》.

驴不胜怒,蹄之。柳宗元《三戒》.

阴面峰腋寺,作为草堂。白居易《庐山草堂记》..

②方位名词用作动词。

例:项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。《史记·项羽本.

纪》

齐军既已过而西矣。《史记·孙膑》.

日渐暮,遂前其足,手向后据地,坐而下脱。徐宏祖《游天都》.

(三)条件

1、两个名词连用,活用为动词。

①主谓结构。格式:名+名→名+动

例:乃丹书帛曰:“陈胜王。”《史记·陈涉起义》.

子房前!《史记·留侯世家》.

②动宾结构。格式:名+名→动+名

例:遂王天下。《韩非子·五蠹》.

擅爵人,赦死罪。贾谊《治安策》.

面山而居。《列子·汤问》.

2、名词、形容词放在“所”(辅助性代词)字后面,活用为动词。格式:所+名→所+动

例:非博士官所职,天下敢有藏诗书百家语者,悉诣守尉杂烧之。..

《史记·秦始皇本纪》

乃丹书帛曰:“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。《史记·陈涉起义》..

世之所高,莫若皇帝。《庄子·盗跖》..

故俗之所贵,主之所贱也;吏之所卑,法之所尊也。晁错《论........

贵粟疏》

3、名词、形容词放在“能”“可”“足”“欲”等能愿动词后面,活用为动词。

格式:能愿动词+名、形→能愿动词+动

例:子谓公冶长:“可妻也……”。《论语·公冶长》..

寡人欲相甘茂,可乎?《史记·甘茂列传》..

问其深,则其好游者不能穷也。王安石《游褒禅山记》..

自上观之,至于子胥比干,皆不足贵也。《庄子·盗跖》..

厌(厌:堵塞)其源,开其渎,江河可竭。《荀子·修身》..

4、名词放在副词后面,活用为动词。

格式:副+名→副+动

例:秦师遂东。《左传·僖公三十二年》..

后弟子女十人所,皆衣缯单衣。《史记·西门豹治邺》..

不足生于不农。晁错《论贵粟疏》..

5、名词、形容词放在“之”、“我”等代词前面,活用为动词。格式:名、形+代词→动+代

例:高之,下之,小之,臣之,不外是矣。《荀子·儒效》........

非能耕而食之,织而衣之也。晁错《论贵粟疏》..

既臣大夏而君之。《汉书·张骞传》..

是欲臣妾我也,是欲刘豫我也。胡铨《戊午上高宗封事》...

6、名词后面用介宾结构作补语,活用为动词。

格式:名+介宾结构→动+介宾结构

例:请勾践女女于王。《国语·勾践灭吴》.

卫鞅复见孝公,公与语,不自知膝之前于席也。《史记·商君列传》...

7、名词用“而”连接时,活用为动词。

格式:(名)+而+名→(动)+而+动

例:君人者,隆礼尊贤而王。《荀子·天论》..

汉败楚,楚以故不能过荥阳而西。《史记·项羽本纪》..

不耕而食,不蚕而衣。《盐铁论·相刺》...

8、名词后面有“者”,活用为动词。

格式:名+者→动+者

例:平地三月花者,深山则四月花。沈括《梦溪笔谈》.

赵主之子孙侯者,其继有在者乎?《战国策·触龙説赵太后》.

△名词用作状语(不是词类活用,现代汉语中只有时间名词才能作状语。)

1、普通名词用作状语(现代汉语中少见)

(1)表示方位或处所。译为:向、在+名

例:河渭不足,北饮大泽。《山海经·夸父逐日》.

大月氏复西走。《汉书·张骞传》.

范睢至秦,秦王庭迎。《战国策·范睢说秦王》.

蜀太守以下郊迎。《史记·司马相如列传》.

高祖以亭长为县送徒骊山,徒多道亡。《汉书·高帝纪》.

(2)表示工具或依据。译为:用、依照+名

例:伍子胥橐载而出昭关。《战国策·范睢说秦王》.

箕畚运于渤海之尾。《列子·汤问》..

太祖累书呼,又敕郡县发遣。《三国志·华佗传》.

失期,法皆斩。《史记·陈涉起义》.

(3)表示对人的态度。译为:用对待+名+的态度

例:彼秦者……虏使其民。《战国策·赵策三》.

君为我呼入,吾得兄事之。《史记·鸿门宴》.

东乡坐,西乡对,师事之。《史记·韩信破赵之战》.

齐将田忌善而客待之。《史记·孙膑》.

(4)表示比喻。译为:像+名+一样

例:嫂蛇行匍伏。《战国策·秦策一》.

子产治郑二十六年而死,丁壮号哭,老人儿啼。《史记·循.

吏列传》

雁鹜行以进,平立。韩愈《蓝田县丞厅壁记》..

熊之状,被发人立,绝有力而甚害人焉。柳宗元《熊说》.

少时,一狼径去,其一犬坐于前。《聊斋志异·狼》.

2、时间名词用作状语

(1)古今用法一致:表示行为变化的时间,用在动词前。

例:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。李白《早发白帝城》.

(2)古今用法不一致:“日”、“月”、“岁”等作状语。

①用“而”或“以”连接起来,这种格式现代汉语里没有。译为:在……的时候。

例:长驱至齐,晨而求见。《战国策·冯客孟尝君》.

②在具体行动前表示频数、经常,“岁”、“月”、“日”作状语+行动性动词。译为:“岁岁”、“月月”、“日日”或“每年”、“每月”、“每日”。

例:吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?《论语·学而》.

③表示情况逐渐发展,日、月+形、动。译为:“一天天地”、“一天比一天地”、“一月月地”。

例:自吾氏三世居是乡,积于今六十岁矣,而乡邻之生日蹙。柳宗.元《捕蛇者说》

④表示对往事的回溯,用在句首。译为:“往日”或“从前”。例:日君以骊姬为夫人,民之疾心固皆至矣。《国语·晋语》.

古代汉语的词序

(一)主:主语在谓语之前,动词在宾语之前,修饰语在被修饰语之前,这在古今是一致的。

(二)次:在先秦古籍中,最突出的特殊词序是宾语在一定条件下要

放在动词之前。这有如下三种情况:

1、疑问代词作宾语

(1)上古汉语的疑问代词“谁、何、奚、安”等作宾语时必须放在动词的前面。

例:敢问何谓也?《左传·郑伯克段于鄢》..

彼且奚适也?《庄子·逍遥游》..

方此时也,尧安在?《韩非子·历山之农者侵畔》..

吾谁欺?欺天乎!《论语·子罕》..

△如果动词前面有助动词,宾语一般要放在助动词的前面。例:臣实不才,又谁敢怨?《左传·成公三年》...

(2)疑问代词作介词的宾语时,也要放在介词前面。

例:先秦:先生何以幸教寡人?《战国策·范睢说秦王》..

吾谁与为亲?《庄子·齐物论》..

秦后(拟古):如此卓卓,犹不得免,其他则又何说?韩愈《张..

中丞传后叙》

而今安在哉?苏轼《前赤壁赋》..

噫!微斯人吾谁与归?范仲淹《岳阳楼记》..

吾何以传女曹哉?汪琬《传是楼记》..

△介词“以”的宾语常常为了强调而前置。

例:将子无怒,秋以为期。《诗经·氓》..

古:凭什么?(凝固形式)今:为什么?

例:先生何以幸教寡人?《战国策·范睢说秦王》..

吾何以传女曹哉?汪琬《传是楼记》..

古:像什么(前期)?怎么样(后期)?(凝固形式)

今:怎么样?

例:吾闻北方之畏昭奚恤也,果诚何如?《战国策·楚策一》..

伤未及死,如何勿重?《左传·僖公二十二年》..

以五十步笑百步,则何如?《孟子·梁惠王上》..

与不谷同好,如何?《左传·齐桓公伐楚》..

△古书上“如何”又可以说成“若何”、“奈何”。

例:使归就戮于秦,以逞寡君之志,若何?《左传·僖公三十三年》..

先生助之奈何?《战国策·赵策三》..

△“如何”、“”若何、“奈何”的当中还可以插入代词、名词或其他

词语,成为“如……何”等格式,意思是“对……怎么样”。例:以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何?《列子·汤问》..

晋侯谓庆郑曰:“寇深矣,若之何?《左传·僖公十五年》..

骓不逝兮可奈何?虞兮!虞兮!奈若何?《史记·项羽本纪》..

2、否定句中代词作宾语

△条件①宾语必须是代词。②全句必须是否定句,即必须有否定副词

“不、未、毋、无”等或否定代词“莫”。

(1)用否定副词“弗”、“勿”的否定句一般是不带宾语的,但如果

出现宾语,而且又是代词,同样要放在动词之前。

例:大国亦弗之从而爱利。《墨子·非攻中》.

(2)代词宾语一般要放在动词之前和否定词之后,但也有否定句中

代词宾语不前置的例子,即这两种情况并存。前置:吾爱之,不吾叛也。《左传·子产论尹何为邑》...

邻国未吾亲也。《国语·齐语》...

我无尔诈,尔无我虞。《左传·宣公十五年》......虽使五尺之童适市,莫之或欺。《孟子·许行》....

今郑人贪赖其田,而不我与,我若求之,其与我乎?《左传·昭公十二年》...

不我知者,谓我士也骄。《诗经·魏风·园有桃》...

不前置:有事而不告我。《左传·襄公二十八年》...

夫不恶女乎?《左传·襄公二十六年》...

九合诸侯,一匡天下,诸侯莫违我。《管子·封禅》..

不知我者,谓我何求。《诗经·王风·黍离》....

前置:匈奴必以我为大军之诱,不我击。《汉书·李广传》...

民不足而可治者,自古及今未之尝闻。《贾谊·论积贮疏》....

每自比于管仲乐毅,时人莫之许也。《三国志·蜀书·诸葛亮传》...

彼不我恩也。柳宗元《童区寄传》...

古之人不余欺也。苏轼《石钟山记》...

不前置:汉果不击我矣。《汉书·赵充国传》..

△以下三种情况不用宾语前置:

①即使是否定句,但宾语不是代词。

例:君子不重伤,不禽二毛。《左传·僖公二十二年》....

未绝鼓音。《左传·鞌之战》....

宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不为王。《战国策·齐策一》........

②宾语是代词但不是否定句。

例:今郑人贪赖其田,而不我与,我若求之,其与我乎?《左传·昭..

公十二年》

③在否定句中,具有称代作用的名词,而不是代词。

例:若不许君,将焉用之。《左传·昭公四年》...

我非子,固不知子矣。《庄子·秋水》...

3、宾语用代词复指

(1)此类宾语前置的特点是,在宾语前置的同时,还要在宾语后面

用放在动词前面的代词“是”或“之”复指一下,起强调宾语的作用。

例:秉国之均,四方是维(维四方。维:保护)。《诗经·小雅·节....

南山》

将虢是灭(将灭虢),何爱于虞。《左传·僖公五年》...

今吴是惧(惧吴)而城于郢。《左传·昭公二十三年》...

吾以子为异之问(问异),曾由与求之问(问由与求)。《论语·先........

进》

苟得闻子大夫之言,何后之有(有何后)?《国语·勾践灭吴》....

△这种宾语前置格式,还可以在宾语之前再加上“惟(唯)”,构成“惟(唯)……是……”或“惟(唯)……之……”的格式,强调宾语的作用更加明显。

例:率师以来,唯敌是求(唯求敌)。《左传·宣公十二年》....

余虽与晋出入,余唯利是视(唯视利)。《左传·吕相绝秦》....

父母唯其疾之忧(唯忧其疾)。《论语·为政》.....

(2)如果宾语本身就是代词,有两种情况:

①仍旧用这种语法格式强调宾语,只是用来复指的代词一般只用“之”,不用“是”。

例:我之怀矣,自诒伊戚,其我之谓(谓我)矣。《左传·宣公二年》...

语曰“唇亡则齿寒”,其斯之谓(谓斯)与?《谷梁传·僖公二...

年》

古者民有三疾,今也或是之亡(亡是)也。《论语·阳货》...

△由这种格式形成的“是之谓”、“此之谓”已成为一种凝固形式。例:上不失天时,下不失地利,中得人和,而百事不废,是之谓(谓...是)政令行。《荀子·王霸》

太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓(谓此)...不朽。《左传·襄公二十四年》

△“此之谓”(叫它、把它叫做、说的就是这个)还可以不带其他宾语单独形成一个分句。

例:吾闻之,禹称善人,不善人远,此之谓也夫。《左传·宣公十六...

年》

诗云“殷鉴不远,在夏后之世”,此之谓也。《孟子·离娄上》...

②不用复指代词,直接把代词宾语放到动词之前,这个代词宾语一般只限于“是”。

例:维叶莫莫,是刈是濩(刈是濩是)。《诗经·周南·葛覃》....

昭王南征而不复,寡人是问(寡人问是)。《左传·齐桓公伐楚》....

4、数词放在动词前作状语

现代汉语表示行为数量时,一般是把数词和动量词放在动词之后(如“去三回”、“看两遍”),古代汉语有两点不同:一是一般不用动量词,二是数词一般要放在动词之前。

例:又与之遇,七遇皆北(遇七)。《左传·文公十六年》..

公输般九设攻城之机变(设九),子墨子九距之。《墨子·公输》..

寒暑易节,始一反焉(一反)。《列子·汤问》..

△从句子成分看,古代汉语放在动词前面表示数量的数词,是作为状

第10/14页

语来修饰动词的。在强调某一行为的数量时,可把数词移到句尾作全句的谓语,并在其前用代词“者”字复指,使“者”字前面的词语成为全句的主语。

例:于是平原君欲封鲁仲连,鲁仲连辞让者三(三辞让),终不肯受。....

《战国策·赵策三》

范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三(三举)。《史记·鸿门宴》...

郭锡良《古代汉语》(修订本)配套题库【考研真题精选+章节题库】

郭锡良《古代汉语》(修订本)配套题库【考研真题精选+章节题库】[共272题]

第一部分 考研真题精选

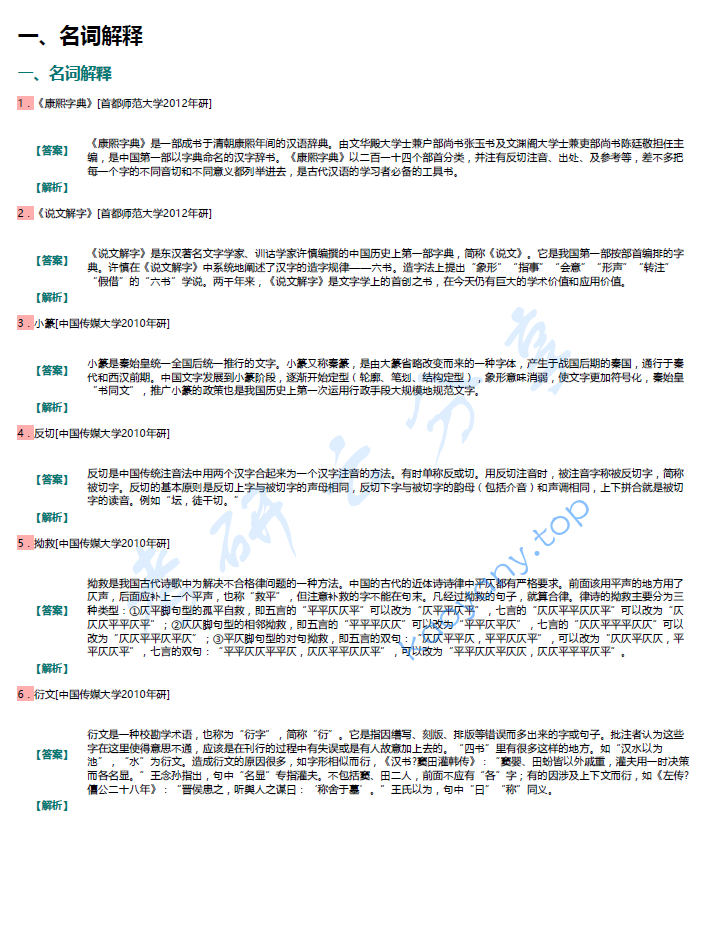

一、名词解释

二、填空题

三、选择题

四、翻译题

五、问答题

第二部分 章节题库

第1单元 古代汉语常识(1~4)

第2单元 古代汉语常识(5~12)

第3单元 古代汉语常识(13~17)

第4单元 古代汉语常识(18~21)

第5单元 古代汉语常识(22~24)

第6单元 古代汉语常识(25~29)

郭锡良《古代汉语》(修订本)笔记和课后习题(含考研真题)详解

郭锡良《古代汉语》(修订本)笔记和课后习题(含考研真题)详解.pdf

目 录

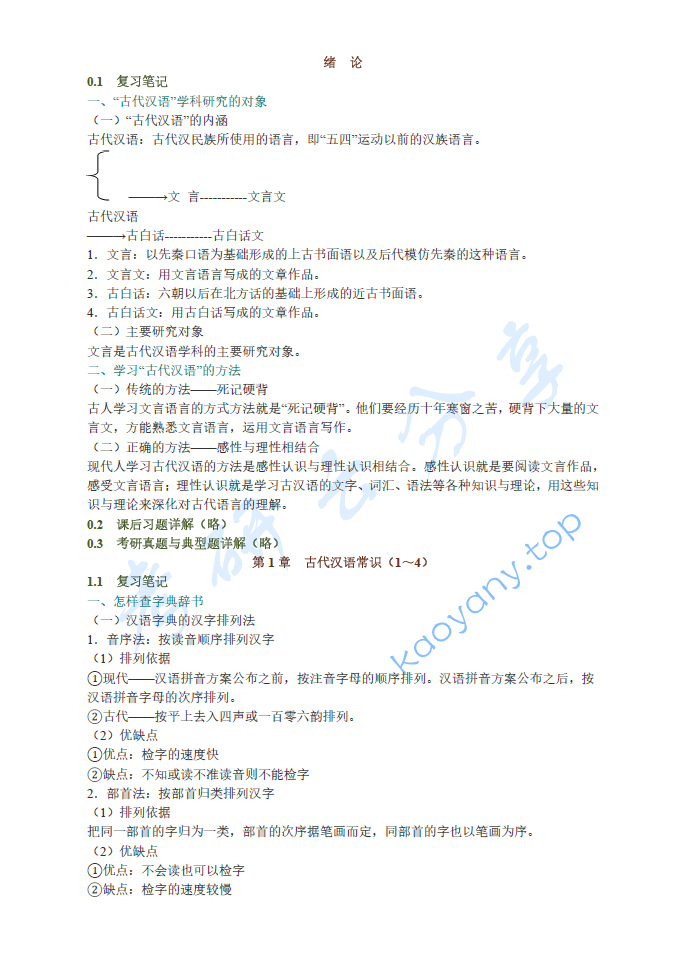

绪 论

0.1 复习笔记

0.2 课后习题详解(略)

0.3 考研真题与典型题详解(略)

第1章 古代汉语常识(1~4)

1.1 复习笔记

1.2 课后习题详解

1.3 考研真题与典型题详解

第2章 古代汉语常识(5~12)

2.1 复习笔记

2.2 课后习题详解

2.3 考研真题与典型题详解

第3章 古代汉语常识(13~17)

3.1 复习笔记

3.2 课后习题详解

3.3 考研真题与典型题详解

第4章 古代汉语常识(18~21)

4.1 复习笔记

4.2 课后习题详解

4.3 考研真题与典型题详解

第5章 古代汉语常识(22~24)

5.1 复习笔记

5.2 课后习题详解

5.3 考研真题与典型题详解

第6章 古代汉语常识(25~29)

6.1 复习笔记

6.2 课后习题详解

6.3 考研真题与典型题详解

- 郭锡良《古代汉语》重点大纲

- 郭锡良《古代汉语》复习要点

- 郭锡良《古代汉语》复习重点总结

- 郭锡良《古代汉语》考试题库

- 郭锡良《现代汉语》 北京大学汉硕考研复习资料

- 郭锡良《古代汉语》(修订本)配套题库【考研真题精选+章节题库】

- 郭锡良《古代汉语》(修订本)笔记和课后习题(含考研真题)详解